LINE証券とは

LINE証券 は国内最大級のSNSである「LINE」と証券最大手の「野村ホールディングス」が共同で立ち上げた証券会社です。

証券会社とは株や債券、投資信託の取引や顧客の資産を管理する会社のことです。

LINE証券の基本情報は以下のようになっています。

| 証券会社名 | LINE証券株式会社 |

| 公式HP | LINE証券 |

| サービス開始 | 2019年 |

| 取扱商品 | 東証上場全銘柄、国内ETF15本、投資信託30本 |

| 最低投資金額 | 投信なら100円から |

| 口座管理手数料 | 無料 |

| 入金手数料 | LINE Pay,ネットバンキング経由は無料 |

| 購入時手数料 | 単元未満株は無料 |

| 売却時手数料 | 単元未満株は無料 |

「LINE証券」は昨年にサービスを開始した最新の証券会社ですが、野村證券の子会社ですので危ない会社という訳ではありません。

取扱商品を見ると国内株式やETF、投資信託などに投資することが可能です。

ただし「SBI証券」や「楽天証券」のような大手ネット証券と比較すると、商品のラインナップが劣っていることは否定できません。しかし、1株(いちかぶ、単元未満株)の領域では最安の取引手数料となっており、少額から投資/資産運用を始めたい方にオススメです。

単元未満株とは数百円~数千円で購入できる株式のことを指します。

投資信託や国内ETFに至っては100円単位で購入することができ、「eMAXIS Slim 全世界株式」のようなインデックスファンドにも投資することが可能です。

各商品の取引手数料については最安水準となっており、投資信託は無料で買うことができます。詳しくは次の記事を参考にしてみてください。

当然ですが、「 LINE証券 」の口座開設は無料です。口座開設がまだの方は、ぜひLINE証券の証券口座を開いてみてください。

LINE証券のデメリット5選

さて、ここからはLINE証券のデメリットについて見ていきましょう。

LINE証券は投資初心者にとって最高の証券会社ですが、デメリットも複数存在します。

そこでLINE証券のデメリットを理解したうえで、LINE証券のデメリットを補う証券会社を紹介したいと思います。

デメリット①つみたてNISAが利用できない

「LINE証券」の最大のデメリットは「つみたてNISA」が利用できない点でしょう。

つみたてNISAとは、投資で得た利益を非課税にできる制度のことで、年間40万円の範囲で購入した投資信託の税金をゼロにできます。投資対象はインデックスファンドなどの、長期的な成長が見込める商品のみとなっています。

つみたてNISAでは毎月3万3,000円を積立てることができますが、「LINE証券」では対応していないため、大きなデメリットと言えるでしょう。

もしつみたてNISAを利用して投資をしたいのであれば、「SBI証券」や「auカブコム証券」といった証券会社を利用するといいかもしれませんね。

デメリット②パソコンの操作画面が見にくいかも?

「LINE証券」は、その名の通り「LINEアプリ」から始まったサービスのため、PC上の操作画面も縦長となります。

パソコンで「LINE証券」にアクセスしても、自動でパソコンの横長の画面に適した表示とならないからです。

PCのブラウザで表示すると、左右が空白になっていることが分かりますね。

Ctrl+スクロールで画面の表示サイズは変えられますが、やはりスマホからのアクセスを前提とした表示となっているため、パソコンでの取引にこだわる人には向かないかもしれません。

ただし「LINE証券」ではPC向けのページを開発しており、2021年中にはPC専用ページを開発するのではないかと言われています。

PCのブラウザで「LINE証券」を利用できないことはないので、PCで利用されたい方は次の記事も参考にしてみて下さい。

デメリット③スプレッドに注意

このデメリットは「いちかぶ」に限った話です。単元株(100株)については別の手数料体系が存在します。

※単元株の手数料体系についてはメリット⑤で説明しています。

「LINE証券」には、1株から日本の上場企業の株主になれる「いちかぶ」という仕組みがあり、取引手数料が無料であるため多くのユーザーの人気を集めてきました。

ただし「LINE証券」の「いちかぶ」にはスプレッドが設けられており、実質的には「いちかぶ」の取引手数料は無料ではありません。

スプレッドとは買値と売値の差をつけることで、証券会社が手数料を得る仕組みです。

「LINE証券」は銘柄ごとにグループ分けしているのですが、「グループA」の取引においては0.2%のスプレッドがかかります。

5万円の取引で考えてみると、実質100円の手数料(他の証券会社に比べれば安い方ですが)が生じていることになります。

LINE証券のスプレッドを見ていきましょう。

LINE証券は取引するグループ(銘柄)に応じて「取引ができる時間」「スプレッド(手数料)」が異なります。

自分が取引する銘柄の手数料を念のため確認しておきましょう。

デメリット④投資金額の上限がある

「LINE証券」の銘柄ごとの投資金額の上限は1000万円となっています。

そのため、数千万円の資産を運用したいという方には物足りなく感じるかもしれませんが、各銘柄の投資金額の上限が1000万円というだけなので、ポートフォリオ全体では1億円レベルの運用が可能です。

しかし、資産が2、3000万円ある方はSBI証券やauカブコム証券などの、幅広い商品を取り扱う大手ネット証券をオススメします。

SBI証券やauカブコム証券では商品のラインナップが優れており、幅広い投資戦略が可能になるからです。

ぜひ次の記事も参考にしながら資産運用をしてみてください。

デメリット⑤取扱い商品が少ない

また、LINE証券は取扱い商品が少ないというデメリットもあります。

LINE証券が30本しか投資信託の取扱いがないのに対し、楽天証券では2702本も提供しており、商品のラインナップにはかなりの差があると言えるでしょう。

| LINE証券 | 楽天証券 | |

|---|---|---|

| 投資信託 | 30本 | 2702本 |

| ETF | 15本 | 272本 |

| 投信の買付手数料 | 無料 | 無料 |

| 1株取引 | あり | なし |

| 海外株の取扱い | なし | あり |

| 夜間取引 | あり | なし |

ただし「LINE証券」では低コストのインデックスファンド・シリーズである「eMAXIS Slim」に投資することが可能です。

詳しくは下記の記事を読んでいただきたいのですが、最低限の投資信託は揃っていると言えるでしょう。

一方で投資信託のラインナップに優れている「楽天証券」は「いちかぶ投資(未単元株投資)」ができないというデメリットがあります。

例えば「楽天証券」で「トヨタ自動車」の株式を買おうとすると95万円も必要になるのです。

そのため、外国株に投資したいのであれば「楽天証券」、日本株に投資したいのであれば「LINE証券」というように使い分けてみるといいでしょう。

「LINE証券」と「楽天証券」を比較したい方は次の記事も参考にしてみてください。

LINE証券のメリット11選

「LINE証券」は他のネット証券にはない多くのメリットがあり、柔軟な資産運用が可能となっています。

本記事では「LINE証券」のメリットを分かりやすく解説していきたいと思います。

メリット①数百円から投資できる

「LINE証券」の最大のメリットは数百円から投資を始められる点でしょう。

この数百円から投資できる仕組みのことを「いちかぶ」といい、「いちかぶ」には次のような特徴があります。

詳しくは次の記事を参考にしていただきたいのですが、とにかく「LINE証券」は投資初心者にオススメです。

メリット②操作画面が直感的で使いやすい

LINE証券の取引画面はシンプルに「買う」「売る」といったボタンのみであり、投資初心者にとって非常に分かりやすいデザインとなっています。

楽天証券の楠社長が

最近のスタートアップが作るシンプルで分かりやすいアプリと比べると、(楽天証券のアプリを)若い投資初心者が使うのにはハードだろうし、ちょっとダサい。

Yahoo Japan Newsより引用

と認めるくらい、「LINE証券」などのスマホ証券の操作画面は使いやすいのです。

実際のLINE証券のアプリを見てみましょう。

左が「LINE証券」の操作画面、右が「楽天証券」の操作画面となっています。

たしかに「楽天証券」の楠社長が言うように「LINE証券」の方が使いやすい気がしますが、情報をたくさん集めて投資をしたい方には「LINE証券」よりも「楽天証券」の方がいいかもしれませんね。

メリット③スマホだけで取引ができる

株を扱うとなると、大きなPC画面とにらみあい・・・というイメージがあるかもしれませんが、「LINE証券」はスマホ1台で株式の取引が可能となっています。

つまりネット環境さえあれば、どこからでも投資ができると言っても過言ではありません。

もちろん、「楽天証券」などの大手ネット証券でもスマホのみでも取引可能ですが、入力する内容が多かったり取引が複雑だったりするため、「LINE証券」のように「直感的」な操作をすることができません。

また「LINE証券」はPCのブラウザからでもアクセス可能できますが、多くの日本人が慣れ親しんでいる「LINEアプリ」から利用することをオススメします。

メリット④LINEポイントで投資可能

LINEポイントを利用する方で、「LINEポイント余るんだけどな~」と悩む方もいると思います。

そこで「LINE証券」を始めると、「LINEポイント」を貯めるだけではなく、増やすことも可能なのです。

「ポイント」として投資可能なことも大きなメリットであると考えており、株を現金で買うのは不安でも「ポイント」ならやってみようかなという方は多いでしょう。

損失が出たとしても、元々使うはずのなかった「LINEポイント」なので、そこまで気にすることもないでしょう。

「LINEポイント」は決済サービス「LINE Pay」で買い物をすることでも貯まるため、普通に生活しているだけで取引に用いる資金を貯められます。

そのため「LINE証券」の口座開設をするのであれば「LINE Pay」も同時に始めるべきだと思いますが、次の銀行口座をお持ちの方であれば入金手数料が掛かりません。

- ゆうちょ銀行

- 三菱UFJ銀行

- 三井住友銀行

- みずほ銀行

- 住信SBIネット銀行

- 楽天銀行

- PayPay銀行

上記の銀行口座を持つ方であれば、「LINE Pay」に登録する必要はありませんが、「LINE ポイント」を有効活用したい方は「LINE Pay」を始めてみてもいいかもしれませんね。

メリット⑤単元株の手数料も安い

単元株(100株単位で取引できる株式)の取引手数料が安いのも特徴です。ほかの大手ネット証券会社と比較してみましょう。

以下は現物株の取引ごとの手数料となります。

取引ごとの買付手数料

| 取引金額 | LINE | 楽天 | SBI |

|---|---|---|---|

| ~5万円 | 無料 | 55円 | 55円 |

| ~10万円 | 無料 | 99円 | 99円 |

| ~20万円 | 無料 | 115円 | 115円 |

| ~50万円 | 無料 | 275円 | 275円 |

| ~100万円 | 無料 | 535円 | 535円 |

購入時は圧倒的に「LINE証券」がお得ですね。続いて売却手数料を見ていきましょう。

取引ごとの売却手数料

| 取引金額 | LINE | 楽天 | SBI |

|---|---|---|---|

| ~5万円 | 99円 | 55円 | 55円 |

| ~10万円 | 176円 | 99円 | 99円 |

| ~20万円 | 198円 | 115円 | 115円 |

| ~50万円 | 484円 | 275円 | 275円 |

| ~100万円 | 869円 | 535円 | 535円 |

買付手数料を見ると「LINE証券」が、売却手数料を見ると「SBI証券」「楽天証券」がお得に見えます。

合計の手数料(買付手数料+売却手数料)を見てみると・・・・

取引ごとの合計手数料

| 取引金額 | LINE | 楽天 | SBI |

|---|---|---|---|

| ~5万円 | 99円 | 110円 | 110円 |

| ~10万円 | 176円 | 198円 | 198円 |

| ~20万円 | 198円 | 230円 | 230円 |

| ~50万円 | 484円 | 550円 | 550円 |

| ~100万円 | 869円 | 1070円 | 1070円 |

買付手数料を見ると「LINE証券」が、売却手数料を見ると「SBI証券」「楽天証券」がお得に見えます。

つまり手数料の合計を見ると「LINE証券」が圧倒的にお得であることが分かりますね。

「トヨタ自動車」や「NTT」といった日本株を買うのであれば、「LINE証券」から投資をスタートするのが低コストで始められるということになります。

メリット⑥キャンペーンで日本株を安く買える

「LINE証券」では「タイムセール」をやっていたり、「アフターヌーンセール」をやっており割安で株を手に入れることがあります。

- タイムセール→「LINE証券」限定で株を7%のディスカウントで買うことが可能

- アフタヌーンセール→お気に入り数トップ70銘柄の取引手数料が、水曜日の午後限定で無料となる

「LINE証券」では通常時よりもお得に株を購入できるチャンスがあり、特にタイムセールでは最大で7%の割引で株を購入できるのです。

つまりタイムセールの時に株式を買って売るだけで、ノーリスクで利益を得ることもできます。

2021年6月時点では「タイムセール」は開催されていませんが、「タイムセール」のチャンスを逃さないためにも「LINE証券」の無料登録をすることをオススメします。

また、口座開設時には3株(約4,000円分)が付与されるキャンペーンがあるため、次の記事も参考にしてみてください。

メリット⑦ポートフォリオが組みやすい

また「LINE証券」の最低投資金額は小さいため、ポートフォリオを組みやすいというメリットもあります。

ポートフォリオとは投資先銘柄の組み合わせのことで、リスクを分散しながら投資をするためにもポートフォリオの沿組成は必要不可欠です

単元株(100株)と未単元株(いちかぶ)では、必要な資金量が100倍異なります。

つまり同じポートフォリオを組むにしても、「SBI証券」や「楽天証券」では「LINE証券」の100倍の資金量が必要になってくるわけです。

一方でそもそもポートフォリオを組むのが面倒だと思われる方もいるでしょう。

そういった方には低コストかつ世界に分散投資可能な「eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)」をオススメします。

メリット⑧夜間取引が可能

LINE証券の「いちかぶ」では夜間取引も可能です。

忙しいサラリーマンや学生にとって、証券市場が開いている昼間に株取引をするのは難しいかもしれませんが、「LINE証券」を利用すれば帰宅中の電車や家でも投資をすることができます。

取引対象は大手企業などが属する「グループA」のみとなっていますが、投資初心者にとっては十分過ぎる銘柄が揃っています。

夜間取引ができるのは他の証券会社にない大きなメリットと言っていいでしょう。

また投資信託(ファンド)は24時間投資可能なので、最初は投資信託から始めてみてもいいかもしれませんね。

メリット⑨投資信託・ETFが厳選されている

投資信託は国内のみで約6000本もありますが、「LINE証券」ではプロが厳選した30本のみを取り扱っています。

その中には、投資信託の評価機関である「モーニングスター」に受賞された実績を持つファンドもあります。

ETFは上場投資信託の略称で、東京証券取引所が開いているときにはリアルタイムで取引をすることが可能です。

東京証券取引所に上場しているETFは200本以上あり、「LINE証券」では全てのETFに投資することが可能ですが、100円から投資できるファンドは15本しかありありません。

ただし、S&P500や日経平均株価といった有名な指数に連動するETFは100円から投資できるため、初心者にとっては問題のないラインナップと言えるでしょう。

「LINE証券」で取り扱っている投資信託・ETFについて詳しく知りたい方は次の記事も参考にしてみてください。

メリット⑩iDeCoが利用可能

「LINE証券」では2021年5月より、「野村證券」が提供する個人型確定拠出年金「LINEのiDeCo」を利用できるようになりました。

「LINE証券のiDeCo」は年間数万円~、生涯では数百万円~数千万円の節税をできる制度となっています。

自分でシミュレーションをしてみたところ、生涯で約1,000万円の節税効果がありました。詳細については次の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

メリット⑪口座開設が5分未満で終わる

「LINE証券」は口座開設が「5分で」「ネットのみで」完結させることができます。

面倒な書類を記入する必要もありませんし、スマホとマイナンバーカード、身分証明書があれば、5分で口座開設が可能です。

投資を始めるうえで最初の関門は「証券口座の開設が面倒」である点でしょう。

そう思われた方は、次の記事も参考にしてみてください。すぐに資産運用を始めることができます。

まとめ

本記事を通じて「LINE証券」のデメリット・メリットを理解していただけたでしょうか。

「LINE証券」のデメリット・メリットをおさらいしておきましょう。

LINE証券のデメリット

- つみたてNISAが利用できない

- パソコンの操作画面が見にくい

- スプレッドに注意

- 大きな収益は狙いづらい

LINE証券のメリット

- 数百円から投資を始められる

- 操作画面が直感的で使いやすい

- スマホだけで取引ができる

- LINEポイントでも利用可能

- 単元株の手数料も安い

- タイムセールで割安に株を購入できる

- ポートフォリオが組みやすい

- 夜間取引が可能

- 投資信託/ETFが厳選されている

- iDeCoが利用可能

- 口座開設が5分で終わる

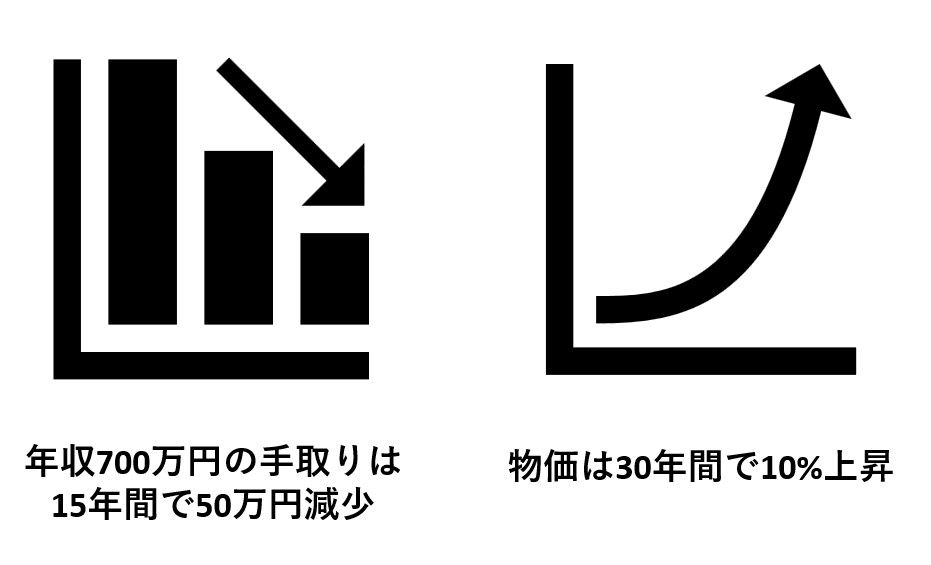

現在、日本では「社会保障費の増大」と「インフレによる日本円価値の減少」により、個人の資産を増やし、守ることが難しくなっています。

特に20~30代の中には年金を貰えないのではないか?という不安を持つ人もいるでしょう。

資産運用は年金問題の全てを解決すると言っても過言ではありません。ただし、いきなり大きな金額で始めるのではなく、100円・1000円からコツコツ積み重ねることが重要です。

ぜひ「LINE証券」で「100円投資」を始めてみてください。

それでは、また。