太郎

太郎「楽天証券」のメリット・デメリットが知りたい

花子

花子「楽天証券」評判はいいの?

証券口座を開きたいが、どこがいいか分からない

本記事では、そういったお悩みを解決していきたいと思います。

・「楽天証券」とは

・「楽天証券」のデメリット8選

・「楽天証券」のメリット11選

・【6選】楽天証券の評判・口コミは?

・競合他社と「楽天証券」を徹底比較!

「投資家ドットコム」を運営する「ロニイ」と申します。

資産運用や投資信託が好きすぎて、資産運用のブログを立ち上げました。

本記事では、日本で最も勢いのあるネット証券「楽天証券」のデメリット・メリットから口コミ/評判まで徹底解説していきたいと思います。

楽天証券とは

楽天証券は、あの「楽天」が提供する証券サービスで、ネット証券では国内2位の口座開設数を誇ります。

2021年には口座開設数が500万を超えました。

まずは楽天証券の基本情報を抑えておきましょう。

| 会社名 | 楽天証券株式会社 |

| 公式ホームページ | 楽天証券” target=”_blank” rel=”noopener”>楽天証券 |

| サービス開始 | 前身の企業は1999年から |

| 取扱商品 | 国内外株式、ETF、投信など(詳しくは本記事で説明) |

| 口座開設数 | 500万以上 |

| 取引ツール | スマホならiSPEED |

| 楽天銀行との連携 | 楽天銀行との連携で、定期預金の金利上昇 |

| 楽天カードとの連携 | 楽天カードとの連携で、積立額の1%還元 |

| つみたてNISA/iDecoの対応 | あり |

| 夜間取引 | 可能 |

国内で証券口座を開くとき、まず候補に挙がるのが「楽天証券” target=”_blank” rel=”noopener”>楽天証券」か「SBI証券」です。

理由としては取扱い商品の多さや手数料の安さなどがあります。

今回は主に「SBI証券」と比較しながら、「楽天証券」のデメリット・メリットを深堀りたいと思います。

楽天証券のデメリット8選

デメリット①:対面取引ができない(店舗がない)

楽天証券の最大のデメリットは、対面取引ができない点だと考えています。

スマホを難なく利用できる方であれば、楽天証券を利用するうえでの大きなデメリットは無いに等しいです。

ただし、退職金を貰って投資を始めようしている方の中には、スマホでの取引に不安があるかもしれません。

実際に、「楽天証券」を利用しているユーザーの立場から言えば、「ログインID」と「パスワード」さえ忘れなければ大きな問題にはならないと思います。

しかし、それでもネットで株式や投資信託といった金融商品を取引するのが怖いという方には「野村證券」や「大和証券」といった対面証券や地方の金融機関をオススメします。

対面証券とは実際に店舗を持つ証券会社のことで、「野村證券」「大和証券」「三菱UFJモルガンスタンレー証券」「SMBC日興証券」などがあります。

ネットを利用できない高齢者や1億円以上の資産を持つ富裕層が主な顧客層となっています。

ただ、対面証券は「人」というコストが掛かっている分、手数料も高くなりがちです。

対面証券とネット証券の取引手数料を比較してみましょう。

本来であれば、「国内株」「海外株」「投資信託」というように全商品を比較するべきですが、本記事では「国内株」のみを見ていきたいと思います。

調査対象はネット証券の「楽天証券」「SBI証券」「マネックス証券」と対面証券の「野村證券」「大和証券」としました。

その結果が次のとおりです。

| 取引手数料 | 5~10万円 | 10~20万円 |

| 楽天 | 99円 | 115円 |

| マネックス | 110円 | 198円 |

| SBI | 484円 | 484円 |

| 野村 | 2860円 | 2860円 |

| 大和 | 2570円 | 2570円 |

対面証券の手数料が「桁違いに」高いことが分かりますね。

例えば、「野村證券」で「日産自動車」の株式を購入すると(573×100)、購入額の約5%が取引手数料で消えることになります。

※日本では、基本的に100株単位での取引となります。

もちろん、対面証券でもインターネット取引はできますが、それなら「楽天証券」などのネット証券を利用すればよいでしょう。

また、対面証券を利用する際には証券会社や銀行などの担当者の言いなりになるのではなく、必ず自分で投資商品を調べて購入するべきでしょう。

銀行や証券会社には、販売手数料をたくさん取るための「顧客本位ではない投資信託」が山のようにあります。

店舗で相談する前に、その投資信託や株式は本当にあなたが保有するべき商品なのか?ということを考えてみてください。

投資信託の調べ方が分からないという方は、次の記事も参考にしてみてください。

2本目の記事は「LINE証券」向けになっていますが、ほかの証券会社を利用されている方にもオススメです。

ぜひ、参考にしてみてください。

デメリット②:未単元株取引が利用できない

「楽天証券」の2点目のデメリットは未単元株を取引できないことです。

未単元株とは1株取引ともいわれ、「 LINE証券」などの比較的新しい証券会社では1株から取引をすることができます。

LINE証券の特徴

一方の「楽天証券」は、日本株を1株から取引することはできませんが、米国株は1株から、投資信託は100円から売買可能となっています。

※日本株は100株単位から取引可能です。

日本株を1株から取引できないのは「楽天証券」のデメリットですが、「投資家ドットコム」としては大きなデメリットとは考えていません。

なぜなら、投資信託を購入することで「お金を増やす」という目的は達成可能ですし、個別株はお金が貯まって100株単位で取引できるようになって始めればいいと考えています。

もちろん、投資初心者が個別銘柄に投資することが悪いわけではありません。

自分が応援したい企業の株式を買うのは、資本主義のあるべき姿ですし、1株からでも買いたいのであれば買うべきでしょう。

ただ、「資産運用がしたい」「お金を増やしたい」というニーズで証券口座を開設するのであれば「楽天証券」で十分だと思います。

「eMAXIS Slim 全世界株式」や「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」といったインデックスファンドは「楽天証券」で100円から購入可能です。

ぜひ参考にしてみてください。

デメリット③:競合と比較してポイントの付与が少ない

「楽天証券」の3点目のデメリットは競合と比較してポイントの付与が少ない点でしょう。

競合とは「SBI証券」のことです。

「SBI証券」と「楽天証券」は日本のネット証券業界における2強であり、投資を始める人のほとんどは「SBI証券」か「楽天証券」のどちらかを選ぶことが多いです。

僕の「楽天証券」から始めました。

さて、株式や投資信託を保有したりしていると、証券会社によってはポイントが貰えることがあります。

「SBI証券」ではTポイント、「楽天証券」では「楽天スーパーポイント」を貰うことができます。

| SBI | 楽天 | |

|---|---|---|

| 口座開設時 | 100ポイント | なし |

| 株式取引手数料に対し | 1.1%付与 | 1.0%付与 |

| 投信月間保有額に対し | 0.2%/0.1% | 0.01% |

※「SBI証券」の投資月間保有額は1000万円以上で0.2%、「楽天証券」は投信の月間保有額の保有額50万円未満でポイント付与なし。

この表を見ても分かるようにポイントの付与率は「SBI証券」の方が優れていますね。

ただし、メリット①で解説しますが「楽天証券」はクレジットカード決済によりポイントの1%を受け取ることができます。

「楽天ユーザー」であれば「楽天証券」、それ以外なら「SBI証券」がオススメですね。

ただ両方の口座を持っていれば、資産運用をするうえで間違いはありません。

デメリット④:楽天サービスを利用しない人はメリットが小さい

楽天サービスを利用しない人にとって、「楽天証券」のメリットはあまりないでしょう。

楽天証券のメリット①や楽天証券のメリット③で解説しますが、「楽天証券」の大きなメリットは2点あります。

①楽天カードを利用することで、毎月の積立額の1%を還元する

②楽天銀行と連携するマネーブリッジにより、楽天銀行の預金金利を上げる

ほかにもメリットはありますが、「楽天カード」「楽天銀行」を利用しないのであれば、商品のラインナップが豊富な「SBI証券」を利用したほうがいいかと思います。

もちろん、「楽天証券」の口座開設時に「楽天カード」「楽天銀行」も申しこむことはできるので、ぜひ検討してみてください。

楽天ユーザーが「楽天証券」「楽天市場」「楽天カード」「楽天銀行」「楽天トラベル」….というように楽天サービスを使ってポイントを貯蓄・有効活用をすることを「楽天経済圏」といったりもします。

僕は「楽天経済圏」を利用していませんが、ポイントを貯めるのが趣味という方は楽天のサービスだけを使って楽天ポイントを貯めてみてください。

デメリット⑤:外国株の取引銘柄が少ない

「楽天証券」のデメリット5つ目は、外国の取引銘柄が少ない点です。

「楽天証券」を「SBI証券」と「マネックス証券」と比較してみましょう。

比較対象は「米国株」「中国株」「そのほか」とします。

まずは、取扱国数から見ていきましょう。

| SBI | 楽天 | マネックス | |

|---|---|---|---|

| 米国 | ○ | ○ | ○ |

| 中国 | ○ | ○ | ○ |

| 韓国 | ○ | × | × |

| ロシア | ○ | × | × |

| ベトナム | ○ | × | × |

| インドネシア | ○ | ○ | × |

| シンガポール | ○ | ○ | × |

| タイ | ○ | ○ | × |

| マレーシア | ○ | ○ | × |

米国と中国は「SBI証券」「楽天証券」「マネックス証券」のいずれも対応していることが分かりますね。

それに加えて「楽天証券」では東南アジア、「SBI証券」は東南アジア・韓国・ロシアにも投資をすることができます。

海外株に投資をするなら「SBI証券」が一番よさそうなのですが、実はそうでもありません。

米国株と中国株の取扱い銘柄を見ていきましょう。

・SBI証券→4000銘柄

・楽天証券→3700銘柄

・マネックス証券→4000銘柄

・SBI証券→1400銘柄

・楽天証券→900銘柄

・マネックス証券→2000銘柄

米国株では「マネックス証券」と「SBI証券」が、中国株では「マネックス証券」の取扱数が多いことが分かりますね。

取扱数だけをみても判断ができないので、取引手数料を見ていきましょう。

| SBI | 楽天 | マネックス | ||

|---|---|---|---|---|

| 米国株 | 最低手数料 | 0ドル | 0ドル | 0ドル |

| 手数料 | 0.495% | 0.495% | 0.495% | |

| 上限手数料 | 22ドル | 22ドル | 22ドル | |

| 中国株 | 最低手数料 | 51.7香港ドル | 550円 | 45香港ドル |

| 手数料 | 0.286% | 0.55% | 0.275% | |

| 上限手数料 | 517香港ドル | 5500円 | 450香港ドル |

2021年4月19日現在、1香港ドル=14円。

米国株をみると、各社の手数料が横並びであることが分かりますね。

中国株は一度に100万円以上取引するなら「楽天証券」、それ以下なら「マネックス証券」がお得となっています。

ただし、取引金額が10万円未満になるのであれば「楽天証券」の手数料がいちばん安いといえるでしょう。

ここまで「取扱銘柄数」と「手数料」を見てきましたが、「為替手数料」にも気を付けておきたいところです。

外国株に投資する際には現地の通貨で株式や債券を購入する必要があります。

日本株投資では為替手数料が発生しませんが、外国株投資をする際には為替手数料を気にする必要があるのです。

「SBI証券」「楽天証券」「マネックス証券」の為替手数料を見ておきましょう。

| SBI | 楽天 | マネックス | |

|---|---|---|---|

| 米国株(買付) | 25銭 | 25銭 | 0銭 |

| 米国株(売却) | 25銭 | 25銭 | 25銭 |

| 中国株(片道) | 15銭 | 15銭 | 15銭 |

米国株の為替手数料は「マネックス証券」が一番低く、中国株の為替手数料は同じ水準となっていますね。

ここまで「SBI証券」「楽天証券」「マネックス証券」の「取扱い銘柄数」「取引手数料」「為替手数料」を見ていきました。

まとめておきたいと思います。

| SBI | 楽天 | マネックス | |

|---|---|---|---|

| 取扱い国数 | 9 | 6 | 2 |

| 米国株 | 4000 | 3700 | 4000 |

| 中国株 | 1440 | 900 | 2000 |

| 米国株手数料 | ○ | ○ | ◎ |

| 中国株手数料 | ○ | △ | ◎ |

総合的にみると、米国株・中国株に投資をするのであれば「マネックス証券」の方が取扱い銘柄・手数料ともに優れていることが分かりますね。

もし「アップル」」や「アマゾン」といった米国株、「アリババ」のような中国株を買いたいのであれば、「マネックス証券」がおすすめといえます。

デメリット⑥:IPOの引受数が少ない

IPOの引受数が少ない点も「楽天証券」のデメリットです。

IPOとは、Initial Public offeringの略で、「新規公開株」ともいわれたりします。

これまで上場していなかった企業の株式を一般公開する際、最初に株式を投資家に配る必要があります。

この上場時に未公開株を投資家に配ることをIPOというのですが、IPOする銘柄の始値はIPO募集価格を上回ることが多いと言わているのです。

IPOの募集価格は「IPOディスカウント」といって、その企業の実力よりも割安に設定される傾向にあります。

そのため、IPOする銘柄の抽選を当て、始値で売るだけで利益を出すことも可能なのです。

ただ、IPOの抽選は簡単に当たらないといわれています。

IPOの当選確率は1~2%となっており、狭き門であることが分かりますね。

「楽天証券」はほかの証券会社と比較してIPOの引受件数が少ないため、IPO狙いなら他の証券会社の口座を開設するべきでしょう。

| IPO件数上位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |

|---|---|---|---|---|---|

| SBI | 75社 | 83社 | 86社 | 82社 | 85社 |

| マネックス | 46社 | 49社 | 50社 | 45社 | 50社 |

| 大和 | 34社 | 41社 | 31社 | 43社 | 43社 |

| SMBC日興 | 64社 | 49社 | 50社 | 61社 | 52社 |

| 野村 | 30社 | 38社 | 37社 | 35社 | 41社 |

| 岡三オンライン | 6社 | 23社 | 47社 | 37社 | 39社 |

| 楽天 | 8社 | 4社 | 11社 | 26社 | 38社 |

| auカブコム | 19社 | 27社 | 23社 | 24社 | 19社 |

| 松井 | 11社 | 14社 | 9社 | 21社 | 19社 |

「SBI証券」「マネックス証券」「大和証券」「SMBC日興証券」「野村證券」といったネット証券や対面証券が上位にランクインしていますね。

IPOを手に入れる方法としては、証券会社が顧客に配る(購入しないか勧誘する)パターンと抽選で購入できるパターンがあります。

抽選でIPO銘柄を購入できる証券会社は次のとおりです。

・マネックス証券

・楽天証券

・GMOクリック証券

ほかの証券会社はどうでしょうか?

IPO引き受け数が多い「SBI証券」「大和証券」「SMBC日興証券」「野村證券」を見てみましょう。

・抽選:60%

・IPOチャレンジポイントによる:30%

・投資状況と適合性の原則による:10%

・抽選:10%

・抽選:10%

・ステージ別抽選:5%

・抽選:10%

IPO投資をされたいなら、保有する証券口座が多い方になります。

ただ、証券口座を増やさずにIPO投資をしたいという方は、圧倒的に引受数の多い「SBI証券」か、引受数が多く完全抽選の「マネックス証券」がいいでしょう。

デメリット⑦:楽天経済圏に縛られる

皆さんは「楽天」や「リクルート」などのサービスを利用する際、「自分は○○ポイントを貯めているからA店ではなくB店に行こう」という風に考えたことはないでしょうか?

「スーパーポイント10倍!」みたいなチラシを見ると、ついお得に思えてきますよね。

「楽天証券」を利用するとクレカ決済などでポイントが貯まりやすくなりますが、その代償として他のサービスを利用しにくくなります。

旅行予約サービスの大手には「じゃらん」と「楽天トラベル」があります。

例えば、「じゃらん」と「楽天トラベル」が同じホテルをそれぞれ3500円と4000円で予約できるなら、「じゃらん」を選びますよね。

しかし、楽天ポイントを貯めていると、そもそも「じゃらん」が選択肢に入ってこなかったりします。

「楽天でポイントを貯めているから、楽天サービスを使おう」という考え方は悪くないかもしれませんが、損をする場合もあるでしょう。

もし、楽天サービスだけで生きていこう!と考えている人は、考え直したほうがいいかもしれません。

デメリット⑧:期間限定の楽天ポイントは利用できない

また投資に期間限定の楽天ポイントが利用できない点にも注意が必要です。

楽天市場で買い物をした際に付与されるポイントは期間限定のポイントであるため、そのポイントを投資に回すことはできません。

「ポイント投資」なるものが流行っていますが、すべてのポイントを利用できない点には注意が必要でしょう。

楽天証券のメリット11選

ここまで「楽天証券」のデメリットばかりを見てきましたが、もちろんメリットもたくさんあります。

- 楽天カードの引き落としで積立額の1%還元

- 取扱商品が豊富

- 積立投信の買付手数料が無料

- 取引手数料が安い

- 日経新聞が無料で見れる!

- 取引ツールが優秀

- マネーブリッジで楽天銀行の金利が高くなる

- ネットのみで取引を完結できる

- つみたてNISA/iDeCoに対応

- ポイント投資が可能

- 夜間取引も可能

「投資家ドットコム」が考える「楽天証券」のメリットは11個あります。

それぞれ見ていきましょう。

メリット①:楽天カードの引き落としで積立額の1%還元

まず、「楽天カード」を利用して毎月の積立投資をすることで積立額の1%が還元されます。

還元される積立額の上限は5万円となっているため、最大で毎月500円の還元を受けられるのです。

そのため、「つみたてNISA」と組み合わせて利用されるケースが多いです。

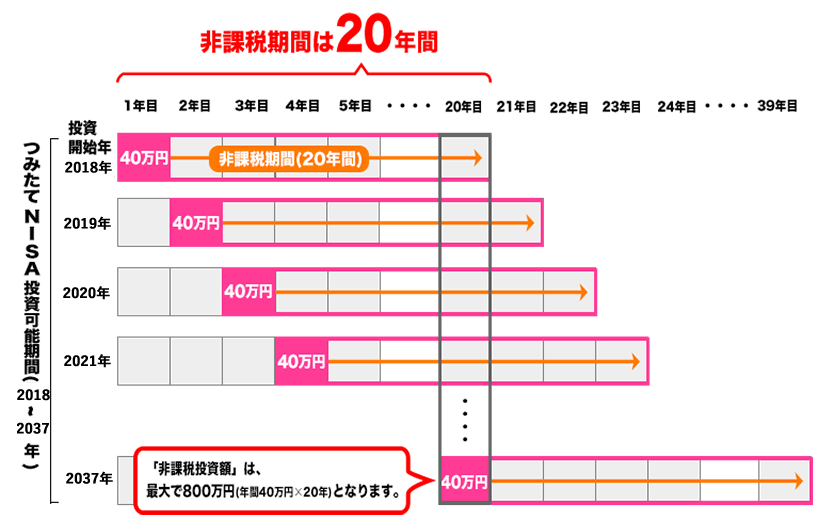

「つみたてNISA」とは投資に対する利益が非課税になる制度のことで、毎月33,333円まで利用することができます。

20年間にわたり「つみたてNISA」の非課税枠を利用して投資ができるため、長期間利用するほど恩恵は大きくなります。

インデックスファンドの平均リターンである利回り7%を元にシミュレーションしてみました。

| 20年後の資産(課税対象) | 節税額 | |

|---|---|---|

| 1年目→40万円 | 160万円(120万円) | 24万円 |

| 2年目→40万円 | 160万円(120万円) | 24万円 |

| 3年目→40万円 | 160万円(120万円) | 24万円 |

| 4年目→40万円 | 160万円(120万円) | 24万円 |

1年間あたり24万円なので、20年間で480万円お得になることが分かります。

「つみたてNISA」については、メリット⑨で詳しく解説していますので、そちらも参考にしてください。

「楽天証券」ユーザーには次のような使い方をする人が多いようです。

- 毎月33,333円を「つみたてNISA」枠を利用して投資

- 16,666円を課税枠で投資

このやり方を採用することで、非課税枠を有効活用しながら「楽天ポイント」を貯め、さらに「楽天ポイント」を再投資に回すことができます。

「楽天証券」の最大のメリットでもあると思うので、「楽天証券」は「楽天カード」とセットで利用してみてください。

メリット②:取扱商品が豊富

「楽天証券」のメリットの2つ目が取扱い商品の豊富さでしょう。

「楽天証券」の取扱い商品は次のとおりです。

- 国内株式

- 国内ETF

- 国内REIT

- 外国株式

- 海外ETF

- 投資信託

- FX

- CFD

- バイナリーオプション

- 債券

- 先物/オプション

- 金/プラチナ

取扱商品の説明はしっかりするので、「説明が長いな」と思われた方は画面右下のボタンから目次に戻ってみてください。

1.国内株式

国内株式は、どの証券会社でも扱っているため差別化要因にはなりづらいですね。

そこで購入時と売却時手数料の合計を比較してみました。

購入手数料

| 証券会社 | 楽天 | SBI | マネックス |

|---|---|---|---|

| ~5万円 | 55円 | 0円 | 110円 |

| ~10万円 | 99円 | 0円 | 110円 |

| ~20万円 | 115円 | 198円 | 110円 |

| ~50万円 | 275円 | 495円 | 110円 |

| ~100万円 | 535円 | 成行:1100円 指値:1650円 | 110円 |

売却手数料

| 証券会社 | 楽天 | SBI | マネックス |

|---|---|---|---|

| ~5万円 | 55円 | 0円 | 110円 |

| ~10万円 | 99円 | 0円 | 110円 |

| ~20万円 | 115円 | 198円 | 110円 |

| ~50万円 | 275円 | 495円 | 110円 |

| ~100万円 | 535円 | 成行:1100円 指値:1650円 | 110円 |

「LINE証券」「楽天証券」「SBI証券」「マネックス証券」「auカブコム証券」を比較した場合、「楽天証券」の手数料は「SBI証券」「LINE証券」の次に安くなっています。

ただ、あくまで国内株式の手数料であることに注意が必要です。

2.国内ETF

国内ETFについても同様で、ほとんどの証券会社が同じものを扱っています。

※ETFについては↓の記事も参考にしてみてください。

国内ETFの手数料は「国内株式」と同じことが多いですが、「楽天証券」では手数料が0円のETFもあります。

どうせ同じETFを購入するなら手数料が安い方がよいため、国内ETFの購入を考えているなら「楽天証券」一択でしょう。

3.国内REIT

REITとは不動産を証券化したのもので、「倉庫型」「住宅型」「オフィス型」「ホテル型」など様々なREITがあります。

「住宅型」を例に考えると、住宅ローンを集めてREITを組成し投資家に販売するという形になります。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、「倉庫型」や「データセンター型」の注目が集まる一方で、「オフィス型」の人気が落ち込む傾向にあります。

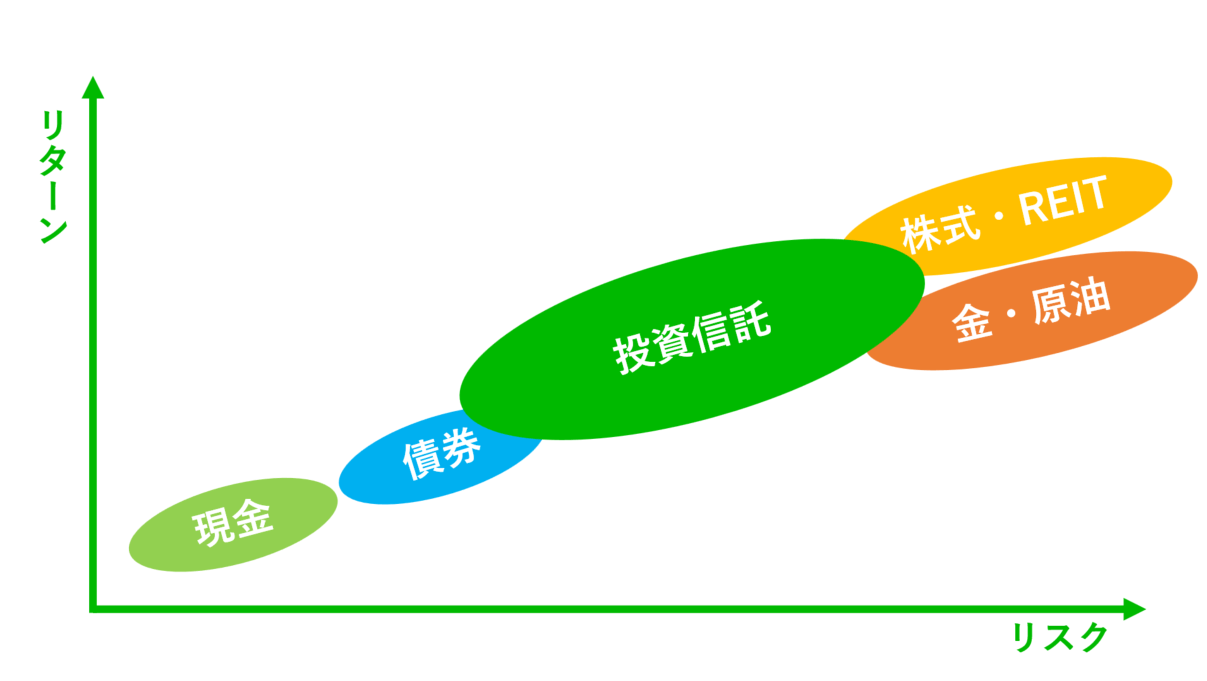

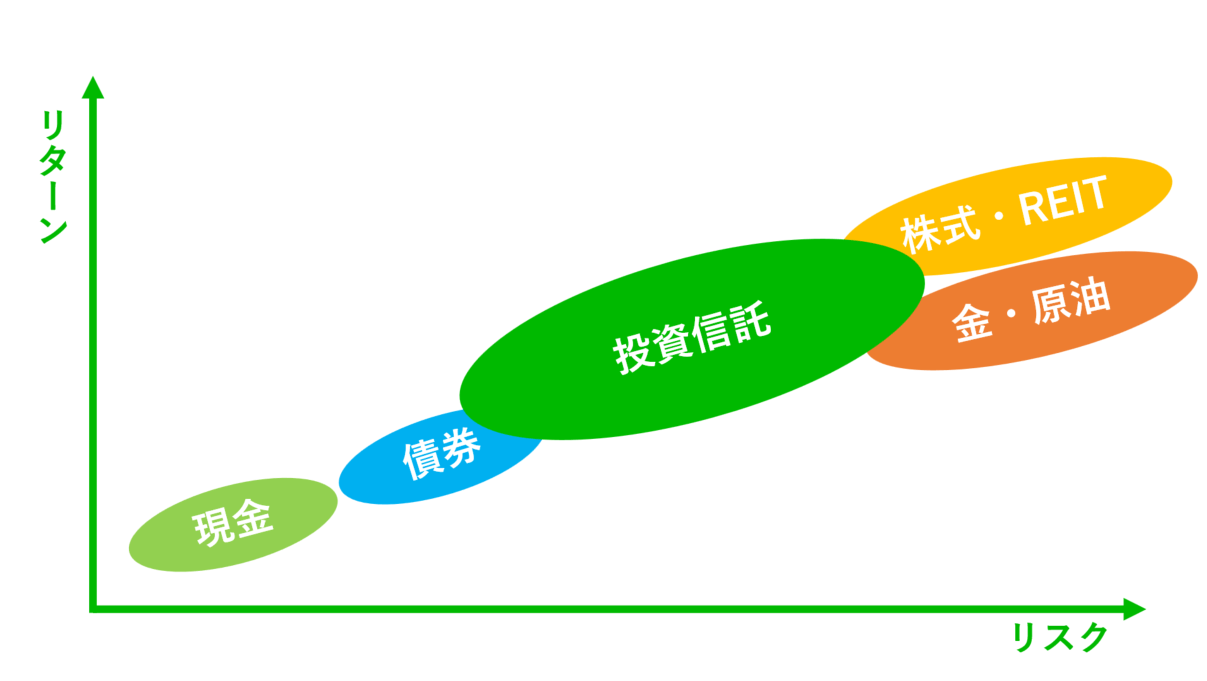

また、REITは株式と同じくハイリスク・ハイリターンの金融商品であることにも注意が必要でしょう。

REITの取扱い数は下記のとおりです。

・楽天証券→178本

・SBI証券→61本

・マネックス証券→35本

・auカブコム証券→6本

分配金利回りの高いREITに投資したいという方は「楽天証券」がオススメです。

4.外国株式

外国株はデメリット⑤で解説していますので、そちらを読んでみてください。

| SBI | 楽天 | マネックス | |

|---|---|---|---|

| 取扱い国数 | 9 | 6 | 2 |

| 米国株取扱い銘柄 | 4000 | 3700 | 4000 |

| 中国株取扱い銘柄 | 1440 | 900 | 2000 |

| 米国株手数料 | ○ | ○ | ◎ |

| 中国株手数料 | ○ | △ | ◎ |

外国株に投資したいのであれば、「マネックス証券」がいいでしょう。

5.海外ETF

「楽天証券」が特に強いと言われているのが「海外ETF」です。

海外ETFは投資信託と比較して信託報酬が安いという利点があります。

同じ全世界株に投資する「投資信託」「国内ETF」「海外ETF」を比較すると次のようになります。

| 種類 | 商品名 | 信託報酬 |

|---|---|---|

| 海外ETF | VT | 0.09% |

| 国内ETF | MAXIS全世界株式(2559) | 0.078% |

| 投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式 | 0.1144% |

個人的にはリアルタイムで価格が変動しない「eMAXIS Slim 全世界株式」が好きなのですが、信託報酬をみると海外ETFには勝てないことが分かります。

ただ、0.1%の信託報酬の差は誤差のようなものなので、そこまで気にする必要はないでしょう。

同じ全世界株や全米株に投資をするのであれば、「投資信託」「国内ETF」「海外ETF」のどれでもいいと思います。

つぎの記事も参考にしてみてください。

6.投資信託

「投資信託」の取扱い数も「SBI証券」と同じくらいあります。

| 証券会社名 | 投資信託取扱本数 |

|---|---|

| SBI | 2698本 |

| 楽天 | 2694本 |

| 松井 | 1183本 |

| auカブコム | 1173本 |

| マネックス | 1130本 |

正直なところ「eMAXIS Slim 全世界株式」さえ扱っていれば問題はないと考えていますが、多いに越したことはありません。

また「楽天証券」の投資信託は全て買付手数料が無料(ノーロード)となっています。

色々な投資信託を試したい方は「楽天証券」がおすすめでしょう。

※eMAXIS Slim 全世界株式や投信のリスクが知りたい方は次の記事も参考にしてみてください。

7.FX

「FX」とはレバレッジ(借金をして投資額を増やす)を掛けて日本円を外国通貨に換える取引のことです。

「投資家ドットコム」として「FX」は推奨していませんが、「楽天証券」ではFXのサービスも提供しています。

8.CFD

「CFD」は差金決済取引といって、証拠金を元に株式や株価指数を売買する取引のことを指します。

「FX」と同じようにレバレッジを掛けるためリスクの高い取引となっている点には注意が必要です。

銘柄と手数料をほかの証券会社と比較しておきましょう。

| GMO クリック | IG | 楽天 | ||

| 取引銘柄 | 株価指数CFD | 31銘柄 | 16000銘柄 | 7銘柄 |

| 商品CFD | 7銘柄 | 3銘柄 | ||

| バラエティCFD | 18銘柄 | ‐ | ||

| 株式CFD | 82銘柄 | ‐ | ||

| レバレッジ | 株価指数CFD | 10倍 | 10倍 | 10倍 |

| 商品CFD | 20倍 | 20倍 | 20倍 | |

| バラエティCFD | 5倍 | 5倍 | ‐ | |

| 株式CFD | 5倍 | 5倍 | ‐ | |

| 総合評価 | ★★★ | ★★ | ★ |

「GMOクリック証券」や「IG証券」の方が取引銘柄が多いことが分かりますね。

CDF取引をするのであれば、「GMOクリック証券」の方がよさそうです。

ただ、CFD取引もFXのようにリスクが高い点に注意が必要でしょう。

9.バイナリーオプション

「バイナリーオプション」とは通貨ペアの為替レートが一定時間後に指定したレートを上回るか予想する取引のことです。

「投資家ドットコム」として「バイナリーオプション」を推奨していませんが、「楽天証券」では「バイナリーオプション」のサービスも提供しています。

10.債券

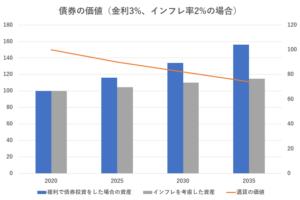

「債券」とは「定期預金」のように一定期間、金利を得られる金融商品です。

「定期預金」と異なるのは、元本割れのリスクがある点でしょう。

「債券」には、比較的リスクの低い「国債」とリスクの高い「社債」があり、いずれもデフォルトを起こすと元本の一部が戻ってこない可能性があります。

ただし、株式よりは低リスクであるため高齢者などに人気の高い商品です。

次の記事も参考にしながら債券投資を始めてみてください。

11.先物/オプション

先物取引とは、未来のあるタイミングでする取引を前もって約束しておくというものです。

例えば、1年後にある商品を100万円で購入しようと考えたとき、あなたならどうするでしょうか?

僕なら現金を1年間貯めて購入しますが、顧客の資金を現金で待機させることができない金融機関や石油会社などは「商品を買う約束」をします。

ただし、商品を買う約束をしてお金が足りなかったらいけないので、先物契約をしたときには証拠金を支払います。

先物取引は大きなリスクを抱えているため、個人投資家は手を出さないほうがいいでしょう。

オプション取引は、前もって決められた期日に、前もって決めた価格で「買う権利」「売る権利」を売買するものです。

少し難しいですね。図解しておきたいと思います。

投資家はまず、未来の「買う権利」「売る権利」をオプション料を支払って買います。

オプション料のことをプレミアムともいいます。

オプション取引は「未来のあるタイミング」で取引をするため、自分が支払ったオプション料よりも利益が多ければオプションを行使、利益が少なければオプションの放棄が可能です。

ただし、オプション取引も個人投資家がするにはリスクが高い点には注意が必要です。

※レバレッジの掛けすぎに注意しましょう。

⑫金/プラチナ

「楽天証券」では金(ゴールド)、銀、プラチナといった貴金属も取引することができます。

現金や株式、債券は究極的にいえば紙切れですが金(ゴールド)などは商品そのものに価値があります。

そのため、世界中の中央銀行や富裕層はこぞって金(ゴールド)を収集し、保管してきました。

日本政府/日本銀行では765.2トンもの金(ゴールド)を準備しているとのことです。

日本円に換算すると約4.7兆円にもなります。

4.7兆円という数字は、日本の大手商社である「三菱商事」を丸ごと買収できる金額です。

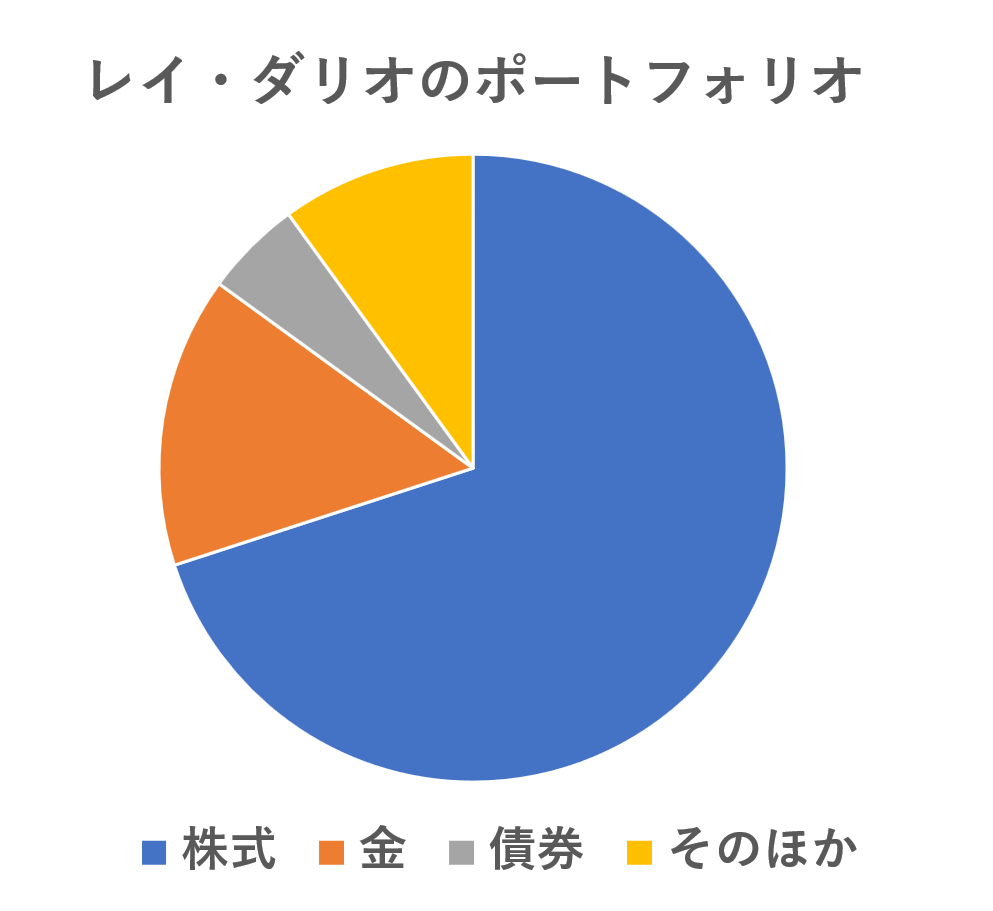

政府だけでなく、大手の機関投資家も金(ゴールド)などを購入しています。

世界最強のファンドマネージャーといわれるレイ・ダリオはポートフォリオの15%を金(ゴールド)で保有しています。

それでは「楽天証券」の金(ゴールド)取引の優位性はあるのでしょうか?

大手ネット証券の「SBI証券」「マネックス証券」と比較しておきたいと思います。

| 年会費 | 購入手数料 | そのほかの手数料 | |

|---|---|---|---|

| SBI | 無料 | 2.16% | なし |

| 楽天 | 無料 | 2.7% | なし |

| マネックス | 無料 | 2.7% | なし |

「SBI証券」に軍配が上がりますね。純金積立をしたいなら「楽天証券」よりも「SBI証券」を選んだ方がいいでしょう。

ここまで「楽天証券」で取り扱う金融商品について解説してきましたが、証券会社によって強みをもつ商品が異なることが分かりましたね。

メリット③:積立投信の買付手数料が無料!

「楽天証券」の3つ目のメリットは積立投信の買付手数料が無料という点でしょう。

買付手数料が無料であることをノーロードと言ったりもします。

通常、投資信託を購入するには買付手数料が掛かります。

銀行の窓口などで購入すると3%近くの買付手数料が掛かることもあるでしょう。

しかし、「楽天証券」ではすべての投資信託の買付手数料が無料となっています。

| 証券会社名 | 投資信託取扱本数 |

|---|---|

| SBI | 2698本 |

| 楽天 | 2694本 |

| 松井 | 1183本 |

| auカブコム | 1173本 |

| マネックス | 1130本 |

投資信託の取扱い本数をみると、「SBI証券」と同じレベルですので、投信サービスのレベルは日本一といっても過言ではないでしょう。

メリット④:日本株の取引手数料が安い

日本株の取引手数料が安い点も「楽天証券」の魅力といえそうです。

購入手数料

| 証券会社 | 楽天 | SBI | マネックス |

|---|---|---|---|

| ~5万円 | 55円 | 0円 | 110円 |

| ~10万円 | 99円 | 0円 | 110円 |

| ~20万円 | 115円 | 198円 | 110円 |

| ~50万円 | 275円 | 495円 | 110円 |

| ~100万円 | 535円 | 成行:1100円 指値:1650円 | 110円 |

売却手数料

| 証券会社 | 楽天 | SBI | マネックス |

|---|---|---|---|

| ~5万円 | 55円 | 0円 | 110円 |

| ~10万円 | 99円 | 0円 | 110円 |

| ~20万円 | 115円 | 198円 | 110円 |

| ~50万円 | 275円 | 495円 | 110円 |

| ~100万円 | 535円 | 成行:1100円 指値:1650円 | 110円 |

「楽天証券」は日本の証券会社では「SBI証券」「LINE証券」に次いで購入/売却手数料が安いといわれています。

「LINE証券」は「楽天証券」のように数多くのサービスを手掛けていないため、総合力では「楽天証券」の勝ちでしょう。

またデメリット②でも説明したように、「楽天証券」は未単元株に投資をすることができません。

証券会社としての総合力を考えると「楽天証券」が一番ですが、少額投資がしたい方や「LINEアプリ」から取引をしたい方は「LINE証券」がおすすめです。

次の記事も参考にしながら、あなたにとってベストな証券会社を見つけてみて下さい。

メリット⑤:日経新聞が無料で見れる!

「楽天証券」の5つ目のメリットは日経新聞を無料で読める点でしょう。

「楽天証券」の口座を開設すると次のようなイメージで「日経新聞」を見ることができます。

新聞のように大見出しつきで見たり、ネットニュースのように文字だけで視聴することも可能です。

個人的には「日経新聞」や「日経電子版」よりも質が劣るように感じましたが、情報収集するだけなら問題は全くありません。

「楽天証券」のスマートフォン用アプリ「iSPEED」からも「日経テレコン」を見ることができます。

口座開設・ログイン後、メニューからアクセスできるので、ぜひ試してみて下さい。

日経電子版は月額4,277円、日経新聞と日経電子版のセットは月額5000円しますから、日経テレコンを見るだけでも「楽天証券」の口座を開設する価値はあると思います。

資産運用や投資で重要なのは「入金力」、つまり投資元本です。

ぜひ「楽天証券」の「日経テレコン」で節約して投資元本を増やしつつ、資産を増やしていきましょう。

メリット⑥:取引ツールが優秀

「楽天証券」の6つ目のメリットは取引ツールが優秀である点です。

「楽天証券」で利用できる取引ツールは7種類あります。

①マーケットスピードⅡ

②マーケットスピード

③マーケットスピードFX

④iSPEED

⑤iSPEED for iPad

⑥iSPEED FX

⑦iSPEED 先物OP

それぞれ見ていきましょう。

①マーケットスピードⅡ

「マーケットスピードⅡ」は「マーケットスピード」の後継ツールで、「スナイパー注文」「リザーブ注文」「トレイリング注文」「リンク注文」「アイスバーグ注文」といった注文を出せます。

日本株やオプション・先物取引はできますが、米国株の注文が出せない点に注意が必要です。

またWindows専用であり、スマホやMacでは利用できない点に注意が必要でしょう。

②マーケットスピード

「マーケットスピード」は「マーケットスピードⅡ」の前世代のツールですが、米国株式も取引できるというメリットがあります。

日本株などを取引するのであれば、「マーケットスピードⅡ」の方がよいと思います。

③マーケットスピードFX

「マーケットスピードFX」はFX(外国為替証拠金取引)のための「マーケットスピード」です。

特徴としてはカスタマイズ性が優れている点が挙げられるでしょう。

④iSPEED

「iSPEED」はスマホから日本株や米国株を取引できるアプリです。

投資信託の取引はできませんが、ETFは利用可能となっています。

「日経テレコン」や「トウシル」といった経済メディアにアクセスできたり、お気に入りの銘柄を登録したりすることもできます。

最初は扱いづらいかもしれませんが、何回か取引をすれば慣れるでしょう。

⑤iSPEED for iPad

「iSPEED」のiPadバージョンです。

iPadなので、操作画面が広いという特徴があります。

当然か…

⑥iSPEED FX

スマートフォンで「楽天証券」のFXをするなら「iSPEED FX」をダウンロードする必要があります。

「楽天証券」のFXは取引ペアが26通貨と豊富な点が大きな特徴でしょう。

⑦iSPEED 先物OP

「日経225」などの先物商品を取引するのに必要なのが「iSPEED 先物オプション」です。

豊富な情報量を、いつどこからでもチェックできたり、自分好みのアプリにカスタマイズすることができます。

ここまで「楽天証券」の取引ツールを解説してきましたが、正直利用するのは「iSPEED」くらいでしょう。

投資信託(インデックスファンドなど)のみに投資する個人投資家であれば「iSPEED」を利用することも無いかもしれません。

インデックスファンドなどは「楽天証券」公式HPからログインして購入することができます。

「iSPEED」の中で迷わないでくださいね(笑)

メリット⑦:マネーブリッジで楽天銀行の金利が高くなる!

「楽天証券」と「楽天銀行」の口座を連携させることで、「楽天銀行」の普通預金金利を上げられるのが「マネーブリッジ」です。

「楽天銀行」の普通預金金利は年間0.02%ですが、「マネーブリッジ」に登録することで普通預金金利を年間0.1%まで上げることができます。

この金利は税引き前の数字なので、実際には0.015%→0.079%となりますが、メガバンクの普通預金金利が0.001%(税引き前)であることを考えると、100倍の金利を得られることになります。

「楽天銀行」の普通預金金利が上がるだけでなく、「楽天証券」で投資信託や株式を買う際に「楽天銀行」の預金をそのまま利用できるのです。

これはかなり便利な機能といえます。

ほかの証券会社では、ネット銀行から証券会社に移すときにワンタイムパスワードなどを発行する必要があるからです。

もちろん「マネーブリッジ」の利用手数料は無料です。

「楽天証券」と「楽天銀行」の口座開設をした後に、「マネーブリッジ」の設定をするだけで優遇金利を受けれたり、資金の移動が容易になったりします。

ちなみに「マネーブリッジ」の設定は1分も掛かりませんでした。

「楽天証券」「楽天銀行」ユーザーで登録をされていない方は、この機会にぜひ銀行と証券を連携させてみて下さい。

メリット⑧:ネットのみで取引を完結できる

ネット証券をいつも利用されている方にとっては当然かもしれませんが、「楽天証券」はネットのみで取引を完結させることができます。

わざわざ街中になる証券会社の支店に行く必要はありませんし、スマホやネットを十分に扱える人であれば、数日あれば取引をスタートできるでしょう。

入金は「楽天銀行」や「ゆうちょ銀行」のネットバンキングを利用すれば、入金→取引・資産管理→出金までの流れをスマホ一台で管理することも可能です。

逆にスマホの取扱いに慣れていない高齢者は、信用金庫などの地場金融機関、野村證券や大和証券などの対面証券を利用した方がいいかもしれません。

ぜひ、自分に合った証券会社を探してみて下さい。

メリット⑨:つみたてNISA/iDecoに対応

「楽天証券」の9つ目のメリットは「つみたてNISA」「iDeco」に対応している点でしょう。

「つみたてNISA」とは年間40万円までの非課税投資枠を利用できる制度です。

通常、何かしらの金融商品に投資をして利益を出した場合、利益の20.315%が課税されます。

図解すると次のような感じですかね。

投資した40万円が160万円まで値上がりした場合、利益は120万円になるため、利益の20.315%である約24万円が課税されます。

一方で「つみたてNISA」を利用すると非課税扱いになるので、約24万円が課税されなくなります。

そのため、資産運用をするのであれば「つみたてNISA」を利用することを忘れないでください。

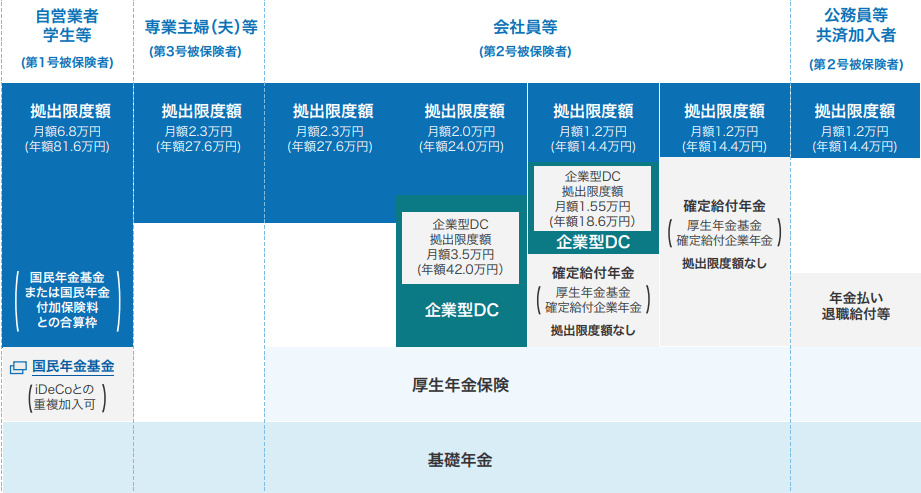

また「楽天証券」ではiDecoを利用することもできます。

iDeCo(個人型確定拠出年金)をひとことで表現すると「個人で設計できる年金」のことで、iDecoを利用すると税控除を受けられます。

①自分で毎月の掛金を決めて拠出

②自分で選んだ投資商品/定期預金で運用

③年金受取→投資のパフォーマンスにより異なる

公的年金と異なり、毎月の掛金の額から運用する商品まで自分で決められるのが大きな特徴でしょう。

参考までに日本の公的年金がどのように運用されているのか見ておきます。

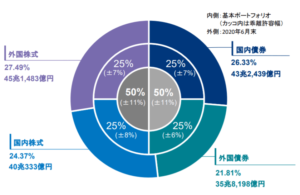

2020年、日本の公的年金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は、ポートフォリオを国内株式/国内債券/外国株式/外国債券を25%づつ配分するよう変更しました。

あなたが受け取る予定の公的年金は、株式や債券などで運用されているのです。

「年金でギャンブルをやるのか?」という批判もありますが結果はしっかりと出しています。

GPIFの2001年度から累積利益(これまでの利益の合計)は85兆円を超えており、少子高齢化に悩む日本の年金をしっかりと支えてきました。

興味のある方は次の記事も参考にしてみて下さい。

それでは、iDecoを利用する個人はどのようなポートフォリオを組むべきなのでしょうか?

個人的には「株式型インデックスファンド」で100%運用すればよいと考えています。

「株式型インデックスファンド」は、短期的にみればリスクが高いものも、15年以上投資をするとマイナスになる確率がゼロとなります。

※過去のS&P500のデータ参照、未来を保証するものではありません

つまり、iDeCoのように20~40年運用するならば、「株式型インデックスファンド」に投資をして置いておけばいいのです。

自営業者と会社員ではiDeCoの利用枠が違いますが、企業型DCの有無などをぜひ調べてみて下さい。

もし、あなたが30歳なら「つみたてNISA」と「iDeCo」を利用することで、老後には5000万円程度の金融資産を貯められると思います。

正直なところ「楽天証券」以外の証券会社でも「つみたてNISA」「iDeCo」を始めることはできます。

どこの証券会社でも大差はないので「つみたてNISA」「iDeCo」をやってみてください。

メリット⑩:ポイント投資が可能

楽天市場などを頻繁に利用する楽天ユーザーであれば、楽天ポイントが大量に貯まっている人もいるでしょう。

その楽天ポイントはいつもどのように使っているでしょうか?

「案外、使い道がないな~」

「ポイントを使うと損した気分になる」

そういった方もいるかと思います。

そこでオススメなのが「楽天証券」でポイント投資をするという使い道です。

投資信託などを「楽天ポイント」で購入することにより、消費するはずだった「楽天ポイント」を増やして現金化することができます。

また、「楽天市場」を利用される方限定ですが、以下の条件を満たすことで「楽天市場」の商品がポイント+1倍となります。

・投資信託を500円分以上購入する

・1ポイント以上利用する

・楽天ポイントコースに設定する

SPUとはスーパーポイントアッププログラムの略で、「楽天モバイル」や「楽天カード」の契約によりSPUのランクを上げることも可能です。

楽天ユーザーの方は、「楽天証券」以外のプログラムに参加してもいいかもしれません。

メリット⑪:夜間取引も可能

「楽天証券」のメリット11個目は夜間取引が可能である点でしょう。

「ジャパンネクストPTS」という夜間取引所で株式やETFを売買することが可能です。

PTSとはProprietary Trading Systemの略で、証券取引所を経由せずに取引できるシステムのこと。

日本では東京証券取引所が開いている、9:00~11:30,12:30~15:00しか取引をすることはできませんが、PTSを利用することで取引時間外も売買が可能となる。

【6選】楽天証券の評判/口コミは?

続いて「楽天証券」の評判/口コミを見ておきましょう。

Twitterから「楽天証券」の評判/口コミを集めてみました。

- マネーブリッジが好評

- 楽天カードの積立が人気のよう

- 楽天経済圏との連携が強い

- 3900票の投票で、61.5%が楽天証券を支持

- 投資信託なら楽天証券が一番良い

- チャット対応に優れている

[/st-mybox]

全体的にネガティブな意見はあまりありませんでしたね。

あえて言うなら、「SBI証券」とそこまで差別化できていない点が「楽天証券” target=”_blank” rel=”noopener”>楽天証券」のデメリットかもしれません。

競合他社と楽天証券を徹底比較!

ここからは「日本株」「米国株」「投資信託/ETF」「そのほかの商品」「使いやすさ」「外部サービス」の6つに絞って、競合他社と比較していきたいと思います。

先に競合との比較表を示しておきます。

| 項目 | SBI | 楽天 | マネックス |

|---|---|---|---|

| 日本株 | ★★★ | ★★ | ★★ |

| 外国株 | ★★ | ★★ | ★★★ |

| 投信/ETF | ★★★ | ★★★ | ★★ |

| そのほかの商品 | ★★★ | ★★ | ★★ |

| 使いやすさ | ★★ | ★★ | ★★ |

| 外部サービス | ★★ | ★★★ | ★ |

「楽天証券」は総合的に優れていることが分かりますね。

1つずつ見ていきたいと思います。

競合他社と比較①:日本株

2021年4月現在、主要ネット証券のほとんどは日本株に対応しています。

つまり、日本株に投資するうえで重要なのが取引手数料やツールの使いやすさです。

日本株の取引手数料については既に解説しました。

「楽天証券」の取引手数料は「SBI証券」「LINE証券」に次いで高くなっています。

購入手数料

| 証券会社 | 楽天 | SBI | マネックス |

|---|---|---|---|

| ~5万円 | 55円 | 0円 | 110円 |

| ~10万円 | 99円 | 0円 | 110円 |

| ~20万円 | 115円 | 198円 | 110円 |

| ~50万円 | 275円 | 495円 | 110円 |

| ~100万円 | 535円 | 成行:1100円 指値:1650円 | 110円 |

売却手数料

| 証券会社 | 楽天 | SBI | マネックス |

|---|---|---|---|

| ~5万円 | 55円 | 0円 | 110円 |

| ~10万円 | 99円 | 0円 | 110円 |

| ~20万円 | 115円 | 198円 | 110円 |

| ~50万円 | 275円 | 495円 | 110円 |

| ~100万円 | 535円 | 成行:1100円 指値:1650円 | 110円 |

100万円以下の取引をするのであれば取引手数料が無料である「SBI証券」が圧倒的にお得ですね。

競合他社と比較②:米国株

米国株についても既に解説しましたが、振り返っておきたいと思います。

| SBI | 楽天 | マネックス | |

|---|---|---|---|

| 取扱い国数 | 9 | 6 | 2 |

| 米国株取扱い銘柄 | 4000 | 3700 | 4000 |

| 中国株取扱い銘柄 | 1440 | 900 | 2000 |

| 米国株手数料 | ○ | ○ | ◎ |

| 中国株手数料 | ○ | △ | ◎ |

中国株/米国株に投資するのであれば手数料の安い「マネックス証券」が、東南アジア株に投資するのであれば「SBI証券」が有力候補になります。

「楽天証券」の優位性は高くありませんが、海外株式以外にも投資をするつもりなら「楽天証券」がよいと思います。

米国株への投資に興味がある方は次の記事も参考にしてみてください。

競合他社と比較③:投資信託/ETF

投資信託の取扱本数をみると「SBI証券」と互角ですが、「楽天証券」には「楽天カード」による還元があります。

| 証券会社名 | 投資信託取扱本数 |

|---|---|

| SBI | 2698本 |

| 楽天 | 2694本 |

| 松井 | 1183本 |

| auカブコム | 1173本 |

| マネックス | 1130本 |

また、「楽天証券」の投資信託はノーロード(買付手数料が無料)であるため、投資信託を購入するのであれば「楽天証券」をオススメします。

国内ETFは各社横並びですが、海外ETFは「マネックス証券」の取扱いが多いです。

そのため、国内の投資信託やETFを購入するのであれば「楽天証券」、海外ETFに投資したいなら「マネックス証券」がいいでしょう。

競合他社と比較④:そのほかの商品

個人投資家が購入することの多い「債券」「金(ゴールド)」に絞って比較してみました。

まずは債券から見ていきましょう。

| 円建て債券 | ドル建て債券 | それ以外の債券 | |

|---|---|---|---|

| SBI | 10 | 42 | 29 |

| 楽天 | 3 | 6 | 5 |

| マネックス | 2 | 9 | 7 |

債券の取扱い本数をみると「SBI証券」が圧倒的に多いことが分かりますね。

ちなみにドル建て債券のなかには「トヨタ自動車」や「アップル」「三菱UFJフィナンシャルグループ」といった銘柄があり、利回りも1%未満から3%超と様々でした。

債券の購入手数料は「SBI証券」「楽天証券」「マネックス証券」のいずれも無料でした。

ただし、ドル建て債券などの海外通貨建て債券を購入する際には為替手数料が必要ですので、注意してください。

| SBI | 楽天 | マネックス | |

|---|---|---|---|

| 米ドル | 0.25円 | 0.25円 | ※0.25円 |

| 香港ドル | 0.15円 | ‐ | ‐ |

| 韓国ウォン | 0.20円 | ‐ | ‐ |

| イギリスポンド | ‐ | 0.70円 | 0.70円 |

| ユーロ | 0.80円 | 0.50円 | 0.50円 |

| オーストラリアドル | 1.00円 | 0.70円 | 0.70円 |

| ニュージーランドドル | 1.00円 | 0.70円 | 0.70円 |

| カナダドル | 0.80円 | ‐ | 0.80円 |

| 南アフリカランド | 0.30円 | 0.30円 | 0.30円 |

| メキシコペソ | 0.30円 | 0.30円 | 0.30円 |

| トルコリラ | 1.00円 | 1.50円 | 1.00円 |

| ロシアルーブル | 0.08円 | 0.08円 | 0.05円 |

| ブラジルレアル | ‐ | 1.50円 | 1.20円 |

| インドルピー | ‐ | 0.05円 | 0.05円 |

| ベトナムドン | 2.00円 | ‐ | ‐ |

| インドネシアルピア | 0.03円 | ‐ | 0.02円 |

| シンガポールドル | 0.83円 | ‐ | ‐ |

| タイバーツ | 0.08円 | ‐ | ‐ |

| マレーシアリンギッド | 0.43円 | ‐ | ‐ |

| 中国人民元 | 0.20円 | ‐ | 0.20円 |

※「マネックス証券」」では米ドル建て債券を円貨で購入する場合に限り無料。

債券投資については次の記事も参考にしてみてください。

続いて金(ゴールド)の手数料を見ておきましょう。

| 年会費 | 購入手数料 | そのほかの手数料 | |

|---|---|---|---|

| SBI | 無料 | 2.16% | なし |

| 楽天 | 無料 | 2.7% | なし |

| マネックス | 無料 | 2.7% | なし |

はい。「SBI証券」の圧勝ですね。

「債券」「金(ゴールド)」といった商品を購入するのであれば「SBI証券」がベストであることが分かりました。

競合他社と比較⑤:使いやすさ

使いやすさで比較されるのが、新興の証券会社である「 LINE証券」です。

「SBI証券」や「マネックス証券」と比較した場合、使いやすさでは「楽天証券」の方が上なのですが、最新の証券サービスを提供する「LINE証券」と比較すると、複雑に感じます。

使いやすさを極めたい方や、ネット証券に不安がある方は「 LINE証券」から資産運用を始めてみてもいいかもしれません。

LINE証券と楽天証券の比較記事も載せておきます。

競合他社と比較⑥:特典/他サービスとの連携

特典や他サービスとの連携を考えると、「楽天証券」がいちばんオススメといえるでしょう。

デメリット③で競合と比較してポイント付与が少ないと述べましたが、「楽天カード」決済や「マネーブリッジ」のメリットがデメリットを大きく上回っています。

「SBI証券」も、SBIグループの「住信SBIネット銀行」と連携できますが、普通預金の金利は0.01%と、楽天銀行の10分の1です。

「SBI証券」と「三井住友カード」はクレジットカード決済によるポイント付与を2021年から始めました。

しかし、ポイント付与は決済金額の0.5%となっており、「楽天カード」決済によるポイント付与(1%)に劣っています。

そのため、他サービスとの連携をみると「楽天証券」が一番充実しているといえるでしょう。

まとめ:楽天証券はかなりオススメ!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

本記事をまとめておきたいと思います。

- 対面取引ができない

- 未単元株取引が利用できない

- 競合と比較してポイントの付与が少ない

- 楽天サービスを利用していない人はメリットが小さい

- 外国株の取引銘柄が少ない

- IPOの引受数が少ない

- 楽天経済圏に縛られる

- 期間限定の楽天ポイントは利用できない

- 楽天カードの引き落としで積立額の1%還元

- 取扱い商品が豊富

- 積立投信の買付手数料が無料

- 日本株の取引手数料が安い

- 日経新聞が無料で見れる

- 取引ツールが優秀

- マネーブリッジで楽天銀行の金利が高くなる

- ネットのみで取引を完結できる

- つみたてNISA/iDeCoに対応

- ポイント投資が可能

- 夜間取引も可能

・マネーブリッジ、楽天カードによる積立は好評

・投資信託を買うなら楽天証券がよい

・チャット対応に優れている

競合他社との比較

| 項目 | SBI | 楽天 | マネックス |

|---|---|---|---|

| 日本株 | ★★★ | ★★ | ★★ |

| 外国株 | ★★ | ★★ | ★★★ |

| 投信/ETF | ★★★ | ★★★ | ★★ |

| そのほかの商品 | ★★★ | ★★ | ★★ |

| 使いやすさ | ★★ | ★★ | ★★ |

| 外部サービス | ★★ | ★★★ | ★ |

「楽天証券」が総合的に優れていることが分かりますね。

「外国株」や「日本株」といった項目を見ると競合他社の方が優れてますが、大きな差はありません。

そのため、これまで証券口座を開設したことが無い方は「楽天証券」から始めてみてはどうでしょうか。

今回は以上です!

関連記事もありますので、ぜひ読んでみて下さい。

それでは、また。

-300x180.png)